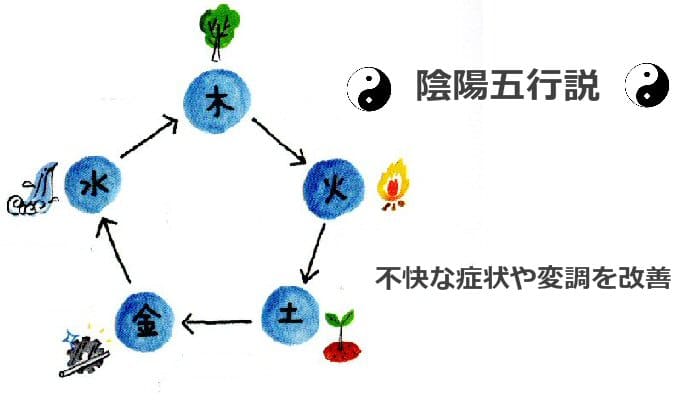

東洋医学の“陰陽五行”という考え方は、西洋医学とは違うアプローチで体に起こる不快な症状や変調を、改善して正常に導くベースになるものです。

旬のものを食べましょう!…と盛んに言われているのも、「陰陽五行」に含まれ、人間の体も自然界の動きに照らし合わせています。

「心と体のバランス」の調和を保つためにも、何をしたらいいのか?何を食べたらいいのか?…という方向を導いていくのが「陰陽五行」です。

Contents

体調不良を改善するために“なぜ?”と考える

Aさんに効いた○○が、Bさんには効かない。

同じ体の冷えでも、体の内側が冷えてしまう人と、表面が冷えてしまう人では、治療法は全く違います。

私の不快な体調不良は“なぜ起こるのか?”と、自分だけの原因を探ることが、健康への近道です。

その“なぜ?”を追求するとともに、私たちの体は自然の一部であることを基本に考えていきます。

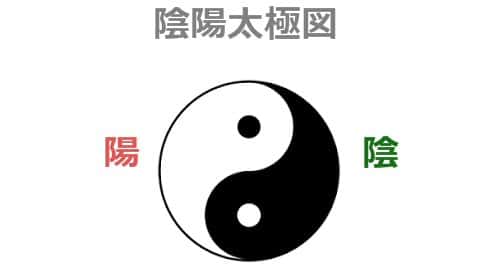

物事には、必ず“陰”と“陽”に分けられています。

例として、朝と夜・暑いと寒い・重いと軽い・暗いと明るい・湿気と乾燥…

その陰陽関係を図で表現すると、宗教のように感じられて、その考え方を拒否したい気持ちになる方もいるようです。

陰陽関係を表す図の中に、日本で縄文時代から大切にされてきた「勾玉」が使われています。

古代の日本では、自分に合った種類の石からエネルギーを感じて、その石を「勾玉」にしていました。

自分が生きていくために“自然界を無視できない”想いがあったのです。

人の体は食べ物でできているため、自然の中の農作物などを無視できません。

人間も大自然の一部という考え方から、体の中にも自然界の要素がそのまま揃っていて、細胞レベルまで同じ仕組みです。

体の陰陽バランスを調整する“陰陽”

この図は、万物は「陰」と「陽」で成り立ち、相対する二極が調和されることによって秩序が保たれていることを表しています。

黒い部分が「陰」で、白い部分が「陽」です。

陰の中に“陽”があり、陽の中にも“陰”があります。

陰が増すと陽が減り、陽が増すと陰が減り、互いに過不足を補いながら、人間を含むすべてがバランスを保って存在しているということです。

人間の体でも“陰陽”のバランスが取れていれば健康で、バランスが崩れると病気が発症してしまいます。

食べ物でも、体を温める食材と冷やす食材など“陰陽”をバランスよく食べることで、健康的な食事となります。

これが、漢方から生まれた食事「薬膳」で、薬膳を日本風にアレンジされた「和漢膳」となります。

5つの元素が万物を構成している“五行説”

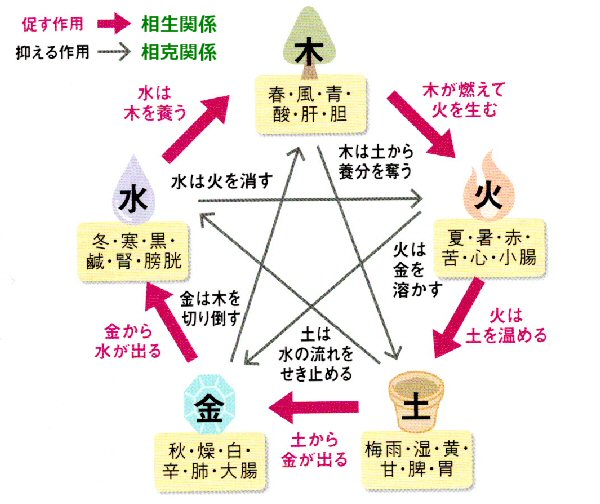

自然界は「木」「火」「土」「金」「水」である5つの元素から成り立っているという考えが“五行説”です。

その五行は互いに助け合ったり、抑制し合ってバランスを保っています。

【五行の特性】

「木」樹木が生長してのびやかな様子

「火」炎のように上に立ち上り明るい様子

「土」大地をあらわし万物を育てる存在

「金」他を寄せ付けない鋭さを表す

「水」下方に向かって流れる水の冷たさや潤いを表す

五行には、それぞれの季節や色・味・体の臓器にも当てはまり、その考え方は食材の性質にもかかわっています。

5つの元素関係には、相生と相克があります。

5つの元素関係「相生・相克」

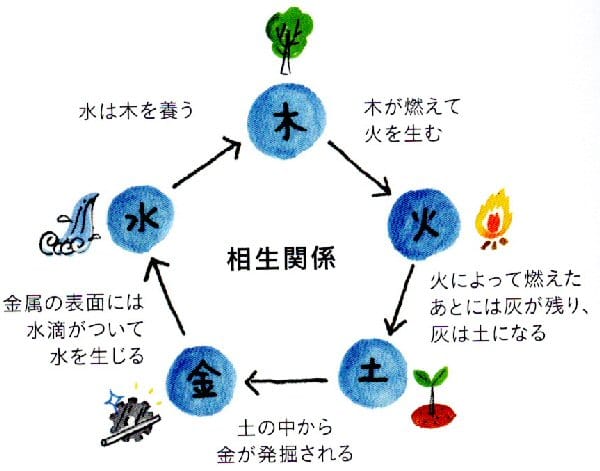

「相生関係」とはそれぞれの五行を助ける関係のことです。

“五行の相生”

木→燃える→火→灰になる→土→生まれる→金→冷える→水→生まれる→木が育つ

このような循環が成されています。

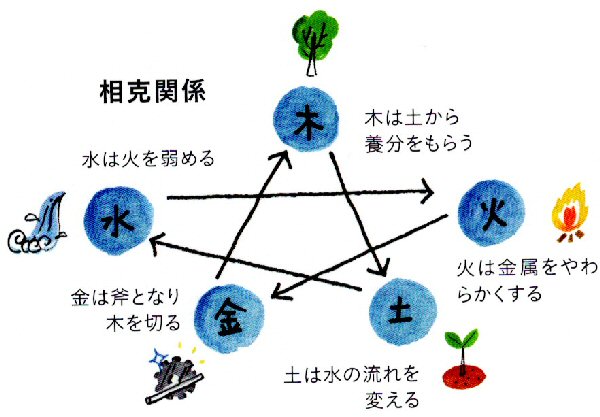

「相克関係」とは、それぞれをコントロールする関係のことです。

“五行の相克”

木は土から養分をもらう・ 水は火を消す・火は金を溶かす・金は木を傷つけ・土は水をせき止める

このようにコントロールされています。

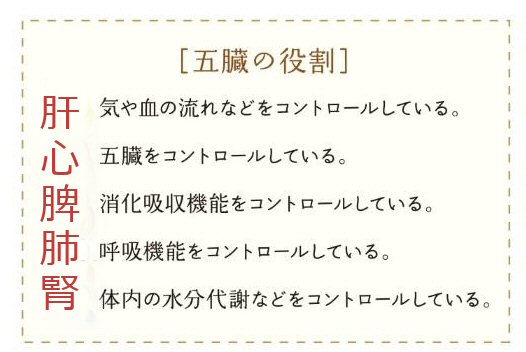

そして、陰陽五行に当てはめ、五臓・五腑・五体・五官・五味・五季があります。

【五行分類表】

| 五行 | 五臓 | 五腑 | 五体 | 五官 | 五味 | 五季 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 木 火 土 金 水 | 肝 心 脾 肺 腎 | 胆 小腸 胃 大腸 膀胱 | 筋 脈 肉 皮毛 骨 | 目 舌 口 鼻 耳 | 酸 苦 甘 辛 鹹 | 春 夏 梅雨 秋 冬 |

五行説を利用して、体質や症状に応じた食事によって、バランスを保つのが「食養生」です。

あなたの体質をチェックシートで確認して、陰陽五行説に沿って改善策を見つけましょう。

↓

DNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。

DNAフードゆるラボ 関連記事

最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)

- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日

- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日

- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日