体質のチェックシートで痰湿(たんしつ)タイプが一番点数が多かった方のページです。

まだ体質チェックをされていない方は、ぜひチェックしてください。

↓

Contents

痰湿タイプは水はけが悪い状態

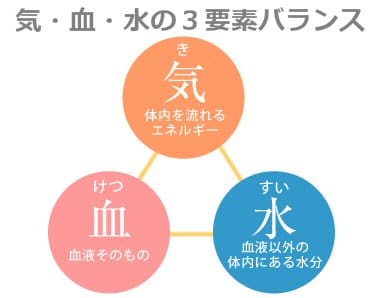

体が元気であることを保つために必要な「気」「血」「水」の要である「水」の巡りが悪い状態です。

気・血・水の3要素バランスとは…

関連記事:不調の原因-気・血・水の3要素バランス

新陳代謝が悪いため、余分な水分や脂肪が体にたまりやすくなっています。

体にたまった老廃物が外に出ようとするために、ニキビや吹き出物ができ、痰やおりものが増えていきます。

体脂肪率も高めで体格は肥満気味の人が多く、体に水分がたまっているので、水太りになっています。

糖尿病にもなりやすく、体がお重だるい感じが常にあります。

痰湿タイプの老廃物が溜まる原因・症状について

痰湿タイプでも、体が冷えている「寒タイプ」と、熱がこもっている「熱タイプ」に分かれます。

いずれにしても、水がたまり新陳代謝が悪いことには変わりなく、改善方法は、痰湿を体外に排出するしかありません。

そして胃腸の働きをしっかりさせることも大切です。

胃腸がしっかり働いていないと、余分な水分をしっかり排泄できません。

| 症 状 | 原 因 |

|---|---|

|

|

痰湿タイプの生活

どんな体質でも、疲労は先天的に持っている体質要素を悪化させてしまいますが、「水」の流れが悪いと、水太りになり心も体も重くなります。

暴飲暴食する人が多いのですが、生活習慣全般を見直す必要があります。

適度な運動も必要で、朝夜の生活リズムを正し、体内時計を正常化させましょう。

強い意志でいままでの悪習慣を改善する必要があります。

痰湿がよくなる食養生

痰湿タイプの人は、便通や排尿をよくする食物を意識するようにします。

脂肪や水分の排泄を促して、体にたまった「痰湿」を取り除くことが必須です。

食物繊維を食べて、腸内の老廃物や水分を吸収して、便として体外に排泄させるようにしましょう。

脂っぽいものや、肉類・卵黄・魚卵や味の濃いもの、炭酸飲料、冷たい飲み物は避けましょう。

【痰湿の食養生】

- 水はけのよい食べ物を食べる

- 老廃物を体外に排出させる

- 水を飲みすぎる傾向なので注意

【痰湿改善の食材と注意】

- 食物繊維を食べる

- 脂っぽいモノを食べない

- 水分摂取を控える

- 肉より青魚を食べる

- クエン酸をとる

- 菓子類の甘味のあるものを避ける

【痰湿タイプ:おすすめ食材】

- 漢方食材:葛

- 薬味:セージ

- 穀類&豆類:玄米・ハト麦・緑豆・豆腐

- 野菜&きのこ:たけのこ・根菜類(ごぼう、大根など)・アスパラガス・かぼちゃ・苦瓜・冬瓜

- 果物&木の実:いちご・バナナ

- 魚介&海藻:海藻・あさり・カニ

- 肉・卵&乳製品:鴨肉・チーズ

- 調味料:醤油・塩・味噌

- 飲み物:ウーロン茶・プーアル茶・ハト麦茶

食物繊維たっぷりの食材で、新陳代謝を促すようにします。

それと同時に、むくまないように水の摂取方法にも注意が必要です。

- 青背の魚(いわし:温性/甘味・さんま:平性/苦味・あじ:温性/甘味)血液をサラサラにし、「気と血」を補う。

- 貝類 (あさり:寒性/鹹味)(しじみ:寒性/甘味)余分な水分を排出させる利尿作用があり、脂肪を取り除く

- 海藻(寒性/甘味・辛味)食物繊維やミネラルが鳳珠で余分な脂肪を吸着して排泄し、免疫力を高める

- 根菜(涼性/甘味)たっぷりの食物繊維があり、脂肪吸収を抑えて老廃物や毒素を排出させる

- 緑豆(涼性/甘味)解熱・解毒作用があり炎症をやわらげ、利尿作用がある

- きのこ類(平性/甘味)滋養強壮・老化防止の長寿食で、新陳代謝を助け免疫力を高めて血中脂肪を減少させる

- ハト麦(微涼性/甘味)美肌づくりの妙薬で、体の水分代謝を正常に戻す

- バナナ(寒性/甘味)カリウム含有量が多いので、利尿作用・血圧降下作用があり細胞の潤いを保護する

- こんにゃく(寒性/辛味)食物繊維が豊富で、体にたまった脂肪を排出させ、血行促進し血糖値を下げる

何を食べたらいいのか?…と悩んだら、食物繊維をたっぷりとれる食材を中心に、よく噛んで食べましょう。

早寝早起きを習慣にして体内時計を整え、休息を十分にとって、適度な運動を心がけ、体のリズムと食のバランスに注意しましょう。

DNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。

DNAフードゆるラボ 関連記事

最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)

- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日

- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日

- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日