1日7日は「人日の節句」七草粥の日です。

おせち料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うという効能があります。

「お正月で疲れた胃腸をいたわるため」と言われる七草粥を食べて、その後にお正月飾りを片付けるという流れで、お正月も終わりです。

Contents

おかゆ、おじや、雑炊の違い

タイトルを「お粥習慣」としましたが、今回は、雑炊やおじやなども含めて「水分が多く米を柔らかくし、味付けのあるもの」をお粥ととしていますが、実際は細かく分類されています。

おかゆ:水を多くして米を軟らかく煮たもの。

雑炊 :飯に魚貝や野菜などを加え、醤油味や味噌味の汁で粥(かゆ)状に煮たもの。おじや。

おじや:味噌汁などで煮たかゆ。雑炊。

出典:コトバンク(https://kotobank.jp/)

雑炊は、ご飯の粘り気をとる程度に火を通し汁気があります。

おじやはご飯の粒が残らないで、汁気がなくなるまで煮込んだものです。

人日の節句1月7日「七草粥の日」由来と七草の種類

お正月が明けて食べる“七草粥”は年末年始の暴飲暴食で疲れた体に優しく、もうお正月気分も終わりで、生活リズムも体も日常に戻し日常がはじまります。

七草粥の七草には、耐え忍んでいた冬から、春にはこれからの夏に耐えられるようにと、健康になるための栄養や効能が揃っています。

お粥は体にに優しい食べ物で、七草粥には一年健康で食べ物に困らないようにとの願いが込められています。

七草粥の由来

万病を除き、邪気を払って寿命を延ばすと言われている七草の起源は、弘仁四年(813)朝廷で、正月七日に若菜の御膳を献上したのが起こりだと言われています。その後、朝廷では恒例の行事となりましたが、武家でもこの儀式が厳重を極めるのに至ったのが、江戸時代(徳川幕府)で、「若菜のご祝儀」と称し、諸大名以下登城してお祝いを述べるのを式例といたしました。又、庶民の間でも、六日の宴から晩にかけて七種の輪かなを生やし、この朝七草がゆを煮てお祝いしました。

真の理由は「無病息災や豊作を祝い、春の七草を食べる」ということです。姉妹サイト:TOMOIKU「七草粥の1年の無病息災!お粥メリット♪健康ダイエット習慣-粥有十利」より

七草の種類

1月7日の七草粥の「七草」は、春に芽が出るための力があり、一年の幸福を祈る縁起物です。

- すずしろ(大根)

美白作用があり肌を若々しく保つビタミンC、風邪予防や胃腸の調子を整えるアミラーゼ、便秘に効く食物繊維が豊富 - すずな(カブ)

大根と同様ビタミンCが豊富で、胃腸の消化を助けるアミラーゼが多く、むくみを解消するカリウムが豊富 - せり(日本原産の緑黄色野菜)

疲労回復に効くビタミンB群、風邪やインフルエンザを予防するビタミンA、美容回復を手助けするビタミンC、血の巡りを良くする鉄分が豊富で貧血を予防 - なずな(ぺんぺん草)

万能野草(ビタミンA・B群・C・カリウム・カルシウム・鉄・カロチン・亜鉛など) - ごぎょう

咳や痰を鎮め、風邪や気管支炎の緩和 - はこべら

お腹の調子を整え、利尿作用のあるサポニン、止血作用のあるクマリンが含まれている - ほとけのざ

疲れた胃腸に良い効果があり、解熱・鎮痛作用がある

七草で冬から春にかけて必要な栄養が揃っていますね。

七草は日常で取り入れられる「薬草」です。

お粥を食べる習慣「粥有十利」とは

禅寺では毎日朝食にお粥を食べ、禅の世界では「粥有十利しゅうゆうじり」という言葉があり、10の利があるということです。

粥有十利とは…

- 色…肌つや顔色をよくする

- 力…体力をつける

- 寿…寿命を延ばす

- 楽…食べ過ぎず体が楽になる

- 詞清弁…頭の働きが良くなり、言葉も清く爽やかに

- 宿弁を除く…胸にもたれない

- 風除…風邪をひかない

- 飢消…空腹を癒す

- 乾消…喉を潤す

- 大小調適…お腹の調子を整える

飽食の現代ですが、胃腸を休めるためにも、週に2~3回ほど「お粥習慣」を設けることをおすすめします。

お粥のメリットとデメリット

「体調不良になると、お粥」と、昔から考えられていますが、ただやみくもにお粥を食べるのではなく、不調を感じる症状によって、メリットにもデメリットにもなってしまします。

お粥というイメージは、白く汁が多いお粥の上に梅干しが1つ…というイメージですが、栄養不足という説にあります。

メリットとデメリットがありますが、メリットを更に効果的に…デメリットを改善できるように考えてきましょう。

お粥のメリット

- 栄養の吸収が良い

普通に炊いたご飯をたべるよりも、お粥の方が内臓に負担をかけないで栄養を摂ることができます。 - ダイエット・内臓脂肪

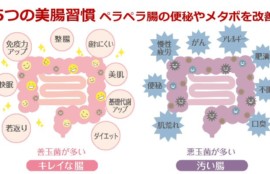

水分が多いことから、内臓脂肪やメタボのダイエットに繋がる可能性があります。 - 心と体が温まり腸内環境整備

温かいお粥は、体内をじっくり温めて腸まで水分を運ぶため、整腸作用・腸内環境が整備されます。 - 胃腸に優しく免疫力を高める

温かいお粥は、胃腸を温めることで免疫力がアップされます。 - 体や脳の活動効果

朝ごはんをお粥にすることで朝から体を温め、エネルギーになるのも早いので、炭水化物を摂ることで脳も全開で活躍できます。 - 粘膜や肌にやさしい

湯気によって鼻やのどなどの粘膜にやさしく、体の中から保水できるため、美肌づくりに最適です。 - デドックス(解毒)効果

腸内環境を整えることで、血行がよくなり代謝が上がることでデドックスにつながります。 - むくみの解消

滞った水分代謝を改善します。

お粥のデメリット

- 良く噛まないこと

トロトロとしているので、咀嚼をしなくても食べられることから、唾液が少ない状態で噛まずに飲み込んでします。 - 炭水化物の比率が大きく栄養不足

炭水化物が多いため、栄養バランスが偏ります。 - カロリーが少ない

お粥は水分が多いので、カロリーが少ないです。

健康やダイエットを意識している方は、栄養価だけ判断しないで、必ず噛んでくださいね。

お粥のメリットを生かしデメリットを減らして温活!「心身リセットお粥習慣」

メリットもデメリットもあるお粥ですが、メリットを生かしてデメリットを減らした「心身リセットお粥習慣」を実践してみませんか?

冷え性の方や、基礎体温を上げたい方など、腸を整える温活をおすすめします。

お粥を食べる習慣「粥有十利」と、現代社会で生活していくための活力も忘れず、心と体を整えます。

そして、デトックスを目的に週に数日取り入れてみましょう。

デトックスが目的の場合は、週に1~2日はお粥生活に切り替えます。

デトックスが目的なので、シンプルな白粥に梅干しや茶粥、野菜を入れたお粥にしましょう。

プチ断食感覚でお休みの日などに合わせてもいいですね。

デトックスが目的なので、長期間お粥だけで過ごすのは逆に栄養不足による体調不良になるので絶対しないでくださいね。

そして、普段の食事メニューに、胃腸を労わる栄養たっぷりの「お粥習慣」もおすすめです。

ダイエットにもなりますし、痩せ気味の方の体力アップにもおすすめ!

お粥のメリットを生かしデメリットを減らす「お温活お粥づくり」のポイント

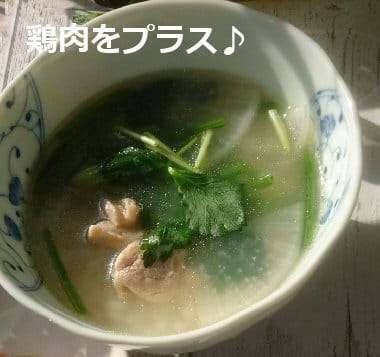

お鍋の汁の残りには、栄養がいっぱい!

お鍋にごはんを入れる…そんなイメージでお粥も作ったり、シンプルなお粥とは別に、副菜として漬け物などを添えてもいいですね。

- 更に体を温める効果をアップさせる方法

梅干しやショウガ・キムチ、そして野菜ではネギ・かぼちゃ・ニラなどをプラスします。 - 食物繊維をプラス

白菜やキャベツ・大根など食物繊維があり、胃腸にやさしい野菜の食物繊維をプラスします。 - たんぱく質を補う

免疫力アップで風邪を治すのは、アミノ酸が豊富な卵がおすすめ!汁の味もよくなる鶏肉や淡白な魚や、小豆などをプラスします。 - カロリーを補う

胃腸に優しい食材でカロリーをアップするのは、根菜をプラス。かぼちゃなどの芋類や大根などは体もあたため栄養もしっかり摂ることができます。 - クエン酸を補う

風邪をひいたときに、喉の痛みや咳に効果的で、唾液を多く分泌させます。

唾液の消化酵素には消化を助ける働きがあります。梅干しを1つ使いましょう。

私は「人日の節句」七草粥の日をきっかけに、お正月の暴飲暴食をした体のリセットするために、お粥を3日間連続して食べます。

そして、1月15日の「小正月」から、小豆を加えてお粥を3日間食べて、体をリセットしています。

その後は、週に2日、野菜などがたっぷり入っているお粥を食べるようにしています。

何が体によい習慣なのかはよくわかりませんが、9人家族でひとりも便秘になって悩んでいないので、お粥習慣は10年以上継続しています。

四季の旬を生かした具材で「お粥習慣」は飽きることなく食べ続けられています。

お腹を温めて食べられるお粥は、薬膳としても理にかなっています。

温活や腸活のひとつ、粥有十利を生かした温活の近道「お粥習慣」を食生活のひとつに取り入れてみてくださいね。

↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。

DNAフードゆるラボ 関連記事

最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)

- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日

- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日

- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日