Contents

老けない体は「腸」で決まる!

腸は心臓や肝臓などのような重要性を感じることが少ないですが、免疫を司っている仕組みや腸内細菌の遺伝子解析、更には腸内細菌がつくり出す物質のことがわかってきて、「腸内フローラー」は検証や実験を伴う医学の最先端であり、病気を予防する方法で、長い目でみた健康に繋がっています。

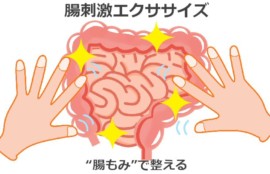

腸を鍛える…整えることで健康=老けない体になっていきます。

意識してみましょう!

腸内フローラの重要性を知ろう!

そもそも腸は6mもの長さがある臓器で、広げると面積はテニスコート1面分になります。

そして、およそ37腸個の細胞でできていると言われていて、その3倍に近い100兆ものバクテリア(細菌)が棲んでいます。

その重さは1~1.5kg!

そのバクテリアは数百種類以上あって、その腸内のバクテリアのまとまりの様子を様々な草花が咲きほこっている自然のお花畑にたとえて「腸内フローラー」と言われているのです。

そのバクテリアの働きはバイキンではなく、食べたものを分解して栄養として吸収しやすくしてくれて、体の中の炎症を抑える物質も作ってくれています。

私たちの体の不調や様々な病気と、腸内フローラを意識してケアしてあげることが、不調の改善にもつながるのです。

口に入った食べ物が排泄されるまで

食べ物が口から入り、2~6時間ほど胃で揉まれて小腸へ運ばれます。

栄養分が吸収されつつ2時間程度で大腸へ届き、1~3日で出てくれば腸内細菌叢も良好な状態と言えます。

便秘が続くと、腸内で腐ってくるので口臭や便が臭いということなので、想像すると嫌な気分になりますね。

小腸に存在する免疫細胞は全身の約60%

想像していただきたいのは、実は腸は外界に接している臓器ですね。⇒肛門!

食事のたびに食べ物のほか、ウイルスに触れる機会も多いので、小腸には全身の免疫細胞の6割を集中させているのです。

体ってとても賢いですね♪

大腸にいる腸内細菌は?

大腸内に生息している腸内細菌の数は諸説ありますが、小腸には1兆個・大腸には100兆個が存在していて、大腸上皮細胞は約24時間で代謝されえtはがれ落ちて、便として排出されています。

腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)に注目!

腸内細菌叢とは、人や動物の腸内で、一定のバランスを保ちながら共存している、多種多様な腸内細菌の集まりのことを言うことから、“もうひとつの臓器”とまで言われるほど、重要な組織です。

腸内細菌叢のバランスが崩れると、体の老化が加速

- 免疫力が下がる

腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸(酢酸・酪酸など)は、腸内細菌叢が乱れると不足してしまうために、腸管のバリアの機能が低下してしまうので、アレルギー源が体内に入りやすくなったり免疫対応を抑制する制御性T細胞がつくられにくくなり、免疫システムが狂う可能性があります。 - 太りやすくなる

腸内細菌叢のバランスが崩れると、悪玉物質が腸内で増加して、その一部が血中に入り脂肪細胞の炎症を招き、炎症性サイトカイン(=炎症を強め機能障害や細胞・組織の崩壊をもたらすもの)が分泌されて、肥満や糖尿病につながるのです。 - ストレスに弱くなる

腸内細菌叢が少なくなってしまうと、脳内でいくつかの遺伝子発現量(=遺伝子の情報が細胞における構造および機能に変換される過程の量)が低下してリスク回避能力が低くなることが知られています。 - 肌の状態が悪化

腸内細菌が作る代謝物質のうち体に悪い影響を与えるものが、全身を巡る際に、肌の状態も悪くしているので、外的に薬や化粧品を使用するよりも、腸内細菌叢をきれいにする方が、結果的には美肌となります。 - 脳に影響する

腸に直接関係する病気以外にも影響され、バランスの乱れた腸内細菌叢から産生される悪玉物質が、腸管から吸収されて血中に入り全身を巡ることで、動脈硬化・糖尿病・肝臓がん・ある種の脳障害などの原因となることが報告されています。

このように、腸内細菌叢のバランスを保ち、腸内の流れをスムーズにしておくことは健康の要であることがわかります。

食べることはすべて健康に繋がります。

腸内を整えるための食事を摂る…という気持ちでも、乳酸菌や野菜が少ないのが現代の食事になっています。

発酵食品や、善玉菌のエサになる野菜は、多いと感じるぐらいが丁度よい量なのかもしれません。

乳酸菌生活…はじめましょう!

↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。

DNAフードゆるラボ 関連記事

最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)

- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日

- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日

- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日