この記事は、「水溶性食物繊維が多い食品ランキング!総合評価「大麦」効果は腸の救世主」で、日本人が腸内を整えやすい食材を検証し、腸を整える「もち麦」のレシピについて書いています。

なぜ、「もち麦」がよいのか…と、もっと深く書かれている記事は前ページの「大麦・もち麦の効果!腸を整え便秘・メタボ・生活習慣病改善と活用法」で書かせていただいています。

Contents

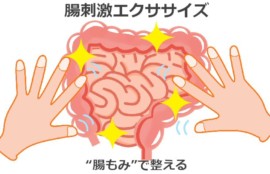

食物繊維のバランスがポイントになる腸活

腸は「健康のすべてを司る」と言っても過言ではないほど、重要な器官です。

腸は「健康のすべてを司る」と言っても過言ではないほど、重要な器官です。

人体最大の免疫器官で、体に及ぼすウイルスや細菌を殺す6割もの免疫細胞が腸にあり、腸が整うことで、病気にかかりにくくできますし、様々な病気の改善ができ、元気に過ごすことができます。

当記事の最下部に「腸の状態を確認できるセルフチェック」や「美腸になるために必要な食べ物の関連記事」がありますので、腸の改善を考えていらっしゃる方は、参考していただけるとお役にたてると思います。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランスを【水溶性食物繊維 2 : 不溶性食物繊維 1】にするのは、思った以上に難しく、水溶性食物繊維が多い食材を多めに食べるとしても、そのような食品が少ないのが現実です。

水溶性食物繊維を多く摂りたい場合は、「もち麦」がおすすめです。

もち麦がなぜいいのか…は関連記事を用意していますので、参考にしてください。

そして、食物繊維のバランスが便を促すポイントですが、腸内環境を整え善玉菌を増やすオリゴ糖や、自分に合った善玉菌を体に与えることも、腸を整えるにあたり大切なことです。

もち麦同様、それぞれ関連記事を用意しています。

●腸を整える上で、水溶性食物繊維が必要であるという記事

●ペラペラ腸から美腸へ意識する記事

●日本人の腸に合う植物性乳酸菌「ラブレ菌」京漬物の菌がヨーグルトに!

●オリゴ糖の種類と効果!腸内環境を整え善玉菌を増やす食品で菌活

●水溶性食物繊維が多い食品ランキング!総合評価「大麦」効果は腸の救世主

すべてが揃って、はじめて腸が整うため、何かひとつのものを食べたり飲んだりして美腸になるわけではありません。

人は食べたものから外部からのウイルスなどに対抗できる「力」をつけ、心身共に活発に動くために栄養を吸収し、体に入れてしまった毒や老廃物を排出する。

その体の中で起きている流れがきれいであれば、血液や各臓器もきれいに整います。

腸活しているのに…食物繊維が多い野菜を食べているのに…と、便秘が解消されない・なかなか体調不良が改善されていないと感じている方は、食物繊維のバランスがポイントになります。

腸活は「水溶性食物繊維」を意識することは欠かせません。

ウイルスに対抗できる免疫力を強化する整腸食材

体調不良は人間が持っている自然治癒力でよくなるものです。

発熱や膿などの炎症に現れるのは、健康を取り戻すための戦いが体に表れです。

そうして健康が回復することによって、体のなかに免疫ができ、普段からこの免疫力を高める食生活をすることによって、病気に強い丈夫な体ができていきます。

主食は白米よりも胚芽米や玄米(雑穀やもち麦をプラス)

白米はほとんどの栄養を削ぎ取ってしまっています。

白米よりも胚芽米や玄米の方が栄養価が高いですし、白米に様々な栄養をプラスできる雑穀を加えて炊いたり、もち麦をプラスすることで水溶性食物繊維を多めにとることができます。

良質な食物繊維(海草とキノコ類・もち麦など)

昆布、ひじき、わかめなどの海の海藻類は、植物繊維(アルギン酸)とミネラルを多く含んでいます。

特にマグネシウムや亜鉛を含んでいる理想的な免疫力アップの食物です。

きのこ類のシイタケやしめじ・なめこ・まいたけなども植物繊維やビタミンDが豊富な上、低カロリーの健康食品となります。

丸ごと食べられる小魚や貝類(煮干し・干しエビ・あさり・ホタテ)

肉などの動物性食品は身体の一部分を食べるので栄養バランスに傾きがあります。

それに比べて、煮干しや干しエビやあさりやホタテなどの貝類など、小さなものは頭から尾までのすべてを食べられます。

食品としては全ての栄養素を含む、一物全体食ができる小魚や貝類がおすすめです。

発酵食品(味噌・お酢・塩麹の調味料や納豆、キムチ、チーズ、ヨーグルトなど)

発酵食品は生まれ育った国やその土地など、その場所にいる微生物の作用で新たな風味を得た食品です。

昔から発酵食品は長寿のもととして伝えられ、さまざまに発酵加工され世界各国で食べられています。

微生物や酵素は人間の健康を保ち、発酵を促す善玉菌の作用が 腸内を活発にして免疫力を高めてくれます。

野菜(緑黄色野菜を意識)

サラダや炒めもの・煮物と淡色野菜は野菜料理で自然に使われる野菜ですが、緑黄色野菜は意識しないと淡色野菜よりも少量になってしまいます。

淡色野菜は「〇〇を整える」作用のものが多く、緑黄色野菜は「〇〇を加える」作用のものが多く、腸を整え免疫力をアップさせるのは、どちらとも必要です。

特に緑黄色野菜は、各種ビタミンやカロテン、リコピン、アスパラギン酸などのパワーは1年を通じて体にやさしく免疫力をアップします。

酵素やビタミンCも欠かすことができないので、キウイやグレープフルーツなどの柑橘類など、果物のファイトケミカル(ポリフェノール・カロテノイド・リモネン)を取り入れ、オリゴ糖も含まれているので1日何か果物を意識するようにします。

料理のメニューを考えるとき、できるだけ旬の野菜で、季節に合わせた緑黄色野菜を意識して食べるようにしましょう。

肉・魚の動物性たんぱく質を食べる場合の野菜の必須量

肉や魚料理には必ず野菜が付け合わされたり、別皿でサラダを加えると思いますが、野菜をどのくらい食べたらいいのか?…と、薬膳教室で質問されます。

肉は良質のタンパク質と脂肪が含まれています。

肉や魚を食べると、体内で燃焼して酸性物質ができます。

その酸性物質を体内で中和させる役目として、アルカリ性の無機質が必要で、その役目が野菜になります。

動物性たんぱく質とアルカリ性の無機質のバランスが崩れているために、便秘やメタボ・様々な症状に発展するので、動物性たんぱく質を摂るときは、野菜量を考えて食べることが必須です。

肉と魚料理などの動物性たんぱく質を合わせて1日(約150g)に対し野菜はいも類100g、緑黄色野菜(ほうれん草、にんじんなど)は100g、淡色野菜(キャベツ、大根、きのこなど)は200gと果物は100gです。

腸活レシピの作り方<腸を整え免疫力を強化する>

腸活レシピの作り方は、前述でご紹介した内容を基本として、旬のものでその季節に必要な栄養やデトックス効果を狙い、腸内の善玉菌を育てることを目的にします。

そして、個々の体調によって、様々な効果のあるものをプラスしていくようにレシピを考えます。

調味料で使う頻度をアップ…若しくは毎日使った方がよいのが、味噌とお酢です。

味噌は発酵食品で、腸を整え善玉菌をふやし、お酢は血糖値の上昇を緩やかにし、クエン酸は血液をサラサラにする効果・血圧の降下作用が期待され、ストレスや疲労を素早く回復させます。

体は食べ物でできているので、体質や体調に合わせて有効な食材をプラスしますが、体調別にプラスする食材はまた別の記事に書いていきます。

今回は「腸を整え、免疫力を強化する」という目的の腸活レシピの作り方を紹介しています。

●腸を整えるためのポイント

- 水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のバランス【2:1】

- オリゴ糖の摂取

- 発酵食品・乳酸菌を意識

便の状態を確認しながら、腸の様子をチェックする習慣をつけましょう。

免疫強化・腸活レシピの作り方:1日3食の中で消化する10つのポイント

- 旬のものを食べる

- 白米の栄養を胚芽米や玄米・雑穀などでアップさせ、もち麦で水溶性食物繊維を多くする

- 調味料は合成された「〇〇モドキ」を使用せず、良質なものを使う

- 味噌・お酢を使ったメニューを1日1食以上は取る

- 良質な食物繊維とミネラルをとる(海草とキノコ類・もち麦など)

- 丸ごと食べられる小魚や貝類(煮干し・干しエビ・あさり・ホタテ)を1日1食以上は取る

- 発酵食品(味噌・お酢・塩麹の調味料や納豆、キムチ、チーズ、ヨーグルトなど)

- 野菜は3食食べ、緑黄色野菜は常に意識する

- 肉・魚の動物性たんぱく質を食べる場合の野菜の必須量バランス

- 酵素やビタミンCを含むファイトケミカル食材の果物などは1日1回とる

上記食材のポイントはあくまで基本で、免疫強化をもっとアップしたいなどの目的がある場合は、きのこのβ-グルカンの量を増やす…など、目的とされる食材をメインにして量を増やします。

当サイトでアップするレシピは、「腸を整え、免疫力を強化するレシピ」+「症状別薬膳効果食材」です。

薬膳といっても、特別な食材を使用することもなく、スーパーの食品売り場で入手できる食材を使用しています。

「症状別薬膳効果食材」で部分的な改善方法を試みても、なかなか改善されません。

そのコツとして、様々な色の食材を食べることで、バランスがよくなります。

姉妹サイトで色別でレシピをつくることを紹介していますので、参考にしてください。

【七色健康食事法】色で簡単にバランスよい細胞の力を高めるメニュー

腸内をリセットする感覚でデトックスをしながら「腸を整える」ことで、栄養吸収をよくすることで、はじめて薬効効果があります。

腸は健康のすべてを司る…健康な体は未来を明るくする大切なことです。

あなたの腸は健康なのか?セルフチェックして確認してみましょう。

↓当ブログ:新型コロナウイルスのページ↓

↓今月の健康プログラム 目次ページ↓

東洋人である日本人のDNAによる体質をいかした食事を心がけて…♪

日本人(東洋人)の体質を基本に、温活・腸活・菌活を意識して、生活習慣と食生活を心がけましょう。

DNAフードゆるラボ 関連記事

最新記事 by TOMOIKU 京子 (全て見る)

- 7月文月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年6月24日

- 【6月・水無月】旬の食材を生かして、胃を休めて夏に耐えられる体の対策! - 2022年6月1日

- 6月水無月「暮らしの歳時記365日」四季の流れで心と体を整える - 2022年5月31日